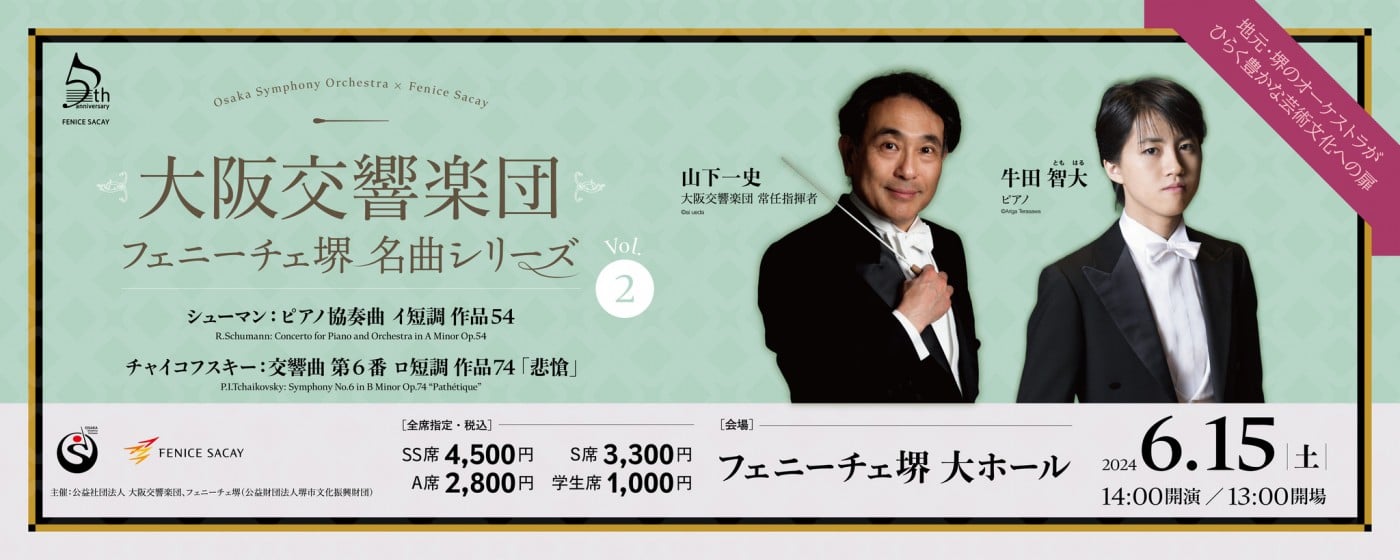

TICKET

チケット販売情報

チケット販売情報

次のコンサート

第271回 定期演奏会

第272回 定期演奏会

第273回 定期演奏会

第273回 定期演奏会

「スラヴの世界から」

ドヴォルザーク没後120年

2024年 7月 5日(金)

ザ・シンフォニーホール

19:00開演/18:00開場

指揮/ジェイソン・ライ

チェロ/パヴェル・ゴムツィアコフ

【常任指揮者 山下一史からメッセージ】 第271回定期演奏会「外山雄三追悼」

4/26開催 第271回定期演奏会「外山雄三追悼」に向けて常任指揮者 山下一史が外山雄三さんとのエピソードや演奏会に込める想いを語りました。